Стихи - посвящение Баку

Творчество В.Луговского тесно связано с Азербайджаном

В конце 1930-х годов прошлого столетия произошло событие, которое в скором времени способствовало значительному расширению читательской аудитории азербайджанской литературы. Это событие было связано с тем, что по решению только что созданного (в 1934 году) Союза советских писателей в Азербайджан, как, впрочем, и в другие союзные республики, была послана большая группа мастеров пера, художников слова. Перед этими деятелями русской литературы была поставлена важная задача – перевести на русский язык образцы фольклора и литературы титульных народов советских республик. Владимир Луговской, Павел Антокольский, Маргарита Алигер, Николай Асеев, Евгений Долматовский и другие поэты много сделали для популяризации азербайджанской литературы, поскольку именно благодаря их переводам с образцами азербайджанского фольклора и литературы ознакомились русскоязычные читатели не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами.

Прожив достаточно долгое время в Азербайджане, интенсивно работая над переложением представленных им подстрочников, эти русские поэты полюбили Азербайджан, Баку, азербайджанский народ. Любовь эта отразилась в целом ряде стихотворений, созданных ими как в Азербайджане, так и после отъезда. Официально эту группу русских советских писателей и поэтов, отправленных в длительную творческую командировку в Азербайджан, возглавлял поэт Владимир Луговской, который впоследствии вместе с азербайджанским поэтом Самедом Вургуном стал редактором двух Антологий азербайджанской поэзии, изданных в течение полутора лет в Москве и Баку.

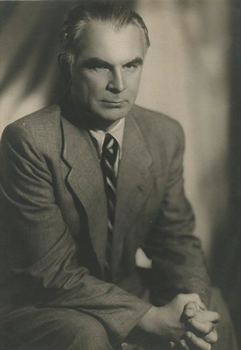

Владимир Александрович Луговской (1901-1957) родился в семье учителя, преподававшего русскую литературу в гимназии. В 1918 году, окончив гимназию, он поступил в Московский университет, но вскоре отправился воевать на Западный фронт, где служил в полевом госпитале. После возвращения с фронта продолжил образование в Главной школе Всевобуча, в Военно-педагогическом институте (1919- 1921), где и начал писать стихи, впервые опубликованные в 1924 году.

Во второй половине 1920-ых годов он выпускает свои первые поэтические сборники «Сполохи» (1926) и «Мускул» (1929). Затем им были изданы книги «Страдания моих друзей» (1930), «Европа» (1932), «Жизнь» (1933), «Дангар» (1935), «Каспийское море» (1936).

Иными словами, ко времени приезда в Баку Владимир Луговской был уже достаточно известным и плодовитым поэтом.

Известно, что до приезда в Азербайджан Владимир Луговской немало переводил из литовской и польской литератур, имел опыт переводческой деятельности. Именно поэтому несомненный интерес представляет факт сделанного им выбора. Среди пятнадцати образцов азербайджанской литературы, переведенных Владимиром Луговским, два принадлежат перу Мухаммеда Физули («Падишах золотой земли», «Хламида безумия»), четыре – перу Молла Панаха Вагифа («Журавли - Задержите в полете удар крыла)», «Амбра кудрей», «Двух красавиц я славлю», «Ты Кааба, Кебела, Мекка, Медина моя»), одно произведение Молла Вели Видади («Журавли»), четыре Мирзы-Шафи Вазеха («Сколько на небе», «О ты, что живешь», «Высокая ростом», «Ты, сидя в палатке»).

Кроме того, Владимир Луговской перевел четыре образца ашугской поэзии, из которых три принадлежат перу ашуга Диварганлы Аббаса («Шел, шел», «В путь, душа моя», «Похитил мою возлюбленную») и одно перу ашуга Гусейна («Наступил байрам»).

Произведения этих разных и по времени жизни, и по таланту, и по стилю поэтов были переведены Владимиром Луговским с высоким профессионализмом.

О высоком качестве этих переводов, об умении Владимира Луговского верно передать смысл и дух переводимого произведения говорит хотя бы тот факт, что в увидевшую свет в 2009 году трехтомную Антологию азербайджанской поэзии вошли выполненные Владимиром Луговским переводы двух газелей Молла Панаха Вагифа – «Журавли - Задержите в полете удар крыла» и «Ты Кааба, Кербела, Мекка, Медина моя».

Столь же поэтичны стихотворения Владимира Луговского, посвященные Баку – «Волчьи ворота» (1935) и «Баку! Баку!» (1956). Здесь читатель сталкивается с подлинным очеловечиванием природы и труда.

В столице Азербайджана русские поэты могли воочию наблюдать последствия грандиозного общественного катаклизма – социалистической революции. По существу дела небывалая действительность нового витка истории потребовала также и новаторских интенсивных художественных поисков, чтобы адекватно воплотить грандиозность того, что совершалось на их глазах и перед чем, между прочим, оказался явно бессильным арсенал средств устаревшего классического искусства.

Задача, которая стояла в тот период перед русскими поэтами, прежде всего, заключалась в том, чтобы правдиво – и в историко-художественном, и эмоционально- оценочном отношении – отразить то, что происходило в «малых государствах» Союза, в Азербайджане – в частности.

В следующем стихотворении В.Луговского под названием «Баку! Баку!» разрабатываются уже принципиально иные темы. Прежде всего хотим отметить, что второе сочинение бакинского цикла уникально тем, что создавалось на протяжении тринадцати (!) лет. Оно было начато в самый разгар Отечественной войны, в 1943 году, а завершено только в так называемую хрущевскую оттепель, в 1956 году.

Понятно, что подобного рода произведения вмещают в себя огромный опыт и множество разнородных впечатлений. Поэтому стихотворение можно условно разделить на три части: А) Гимн Баку; В) Описание Бакинских погромов; С) Наставление потомкам.

Все эти три части объединяет глубокая идея: люди, опомнитесь, обернитесь назад, не забывайте и не повторяйте ошибок прошлого. Прошлое, как тени, оно взывает к изменению настоящего. Теоретическая парадигма «раньше – теперь» разрушена, потому что оказались разорванными звенья единой цепи. По всей видимости, с такими мыслями русский поэт и обращается к своим читателям.

Баку, в отрывках запечатленный автором на протяжении указанных лет (поясним, что данному стихотворению предпослана жанровая форма – «отрывки»), в первой части предстает могущественным оплотом Востока, его «воротами» в большой мир, как несколькими годами ранее образно выразился другой русский поэт, также посвятивший Баку стихотворение, Василий Каменский (1884-1991).

Стихотворение В.Каменского «Город 26 – ворота Востока» было опубликовано до Великой отечественной войны, в 1932 году. В стихотворении «Баку! Баку!», которое было начато В.Луговским в 1943 году, то есть, в военные годы, столица Азербайджана распростерла гостям свои объятья:

Могучий город, сгорбленный желонщик,

Сидящий на седом от зноя камне,

Владыка промыслов, отец богатства,

Земля святых огней, порог Востока.

У В.Луговского в «Волчьих воротах» налицо отработанные футуристами и имажинистами приемы космизма, которые сами по себе, то есть в изолированном виде, не противоречат центральной идее этого стихотворения. Но здесь важен и учет того контекста, в который эти приемы оказываются активно вовлеченными. А в данном случае строки о том, как «люди бегут, и уже не хватает рабочих рук», затушевываются тем, что нет в русской городской поэзии места проявлению обычных человеческих чувств. Как говорится, человек не может выбрать эпоху, в которую хотел бы жить.

Владимир Луговской жил в трудную эпоху, вместившую и репрессии второй половины 1930-х годов, и Великую Отечественную войну, и начало так называемой хрущевской оттепели. Ему было сложно. И эта сложность оставила следы в его творчестве.

Проект осуществляется при поддержке Фонда “Русский Мир”